Introduction

De quoi est fait ce que l’on appelle communément « la ville » ? Comment se construit dans la longue durée l’espace urbain ? Quels sont les rapports entre morphologie urbaine et fonctionnement social ? Cet ouvrage propose de répondre à ces questions en explorant les mécanismes de la fabrique urbaine. Les formes urbaines sont ici analysées dans une double perspective : celle de leur fabrication par des pratiques sociales qui varient sans cesse et, en retour, celle de leur influence sur le fonctionnement social.

La forme urbaine est un objet passionnant et extrêmement riche dès lors qu’on l’étudie comme une construction de longue durée qui cristallise des pratiques sociales parfois anciennes. Cette cristallisation procède par réactualisation, et non par simple inertie des formes : c’est parce que les formes héritées d’occupations précédentes sont reprises, réappropriées, resémantisées, en bref, transformées, qu’elles sont transmises et perceptibles dans les premiers plans parcellaires dont on dispose à partir des xviiie-xixe siècles. Lorsqu’on travaille sur la très longue durée, tout est transitoire et aucune société ou situation n’est stable. Cependant, toutes les sociétés produisent des objets qui fixent leur idéel par des matérialités ; dès lors, ces dernières peuvent exister indépendamment de la finalité initiale qui les a produites, et peuvent donc être réinterprétées et réinvesties de sens dans de nouvelles configurations sociales. En effet les sociétés fabriquent, en fonction de contingences et de finalités spécifiques à un moment donné, un système urbain particulier. Défini par un certain agencement de ses composantes viaire, parcellaire et bâtie, le système urbain peut – ou non – être repris par les sociétés se déployant ultérieurement dans le même espace, moyennant des procédures de réajustement. Et alors que les pratiques sociales évoluent, les structures spatiales peuvent continuer à faire système pour les nouveaux acteurs qui les adaptent à leurs nouveaux besoins. D’ailleurs, on peut observer que certaines sociétés ou certaines périodes sont moins économes que d’autres. C’est-à-dire qu’elles vont avoir davantage tendance à détruire pour reconstruire qu’à conserver. Cette plasticité du système urbain qui peut, jusqu’à un certain point, absorber des changements d’usage tout en gardant sa structure principale, correspond à sa résilience. Ainsi définie comme une mise en adéquation récurrente des structures spatiales héritées et des usages sociaux, cette notion, ainsi que celles de rejeu, de réactualisation ou de réactivation des formes, nous paraissent plus pertinentes que celles de persistance, pérennité ou d’inertie spatiale. Ces dernières expressions minimisent la part du social dans la production de l’espace, comme si les formes se reproduisaient toutes seules : si résilience urbaine il y a, elle ne résulte pas d’une capacité plus ou moins grande des dispositifs spatiaux à perdurer et à se reproduire par eux-mêmes, mais de la relation que les acteurs entretiennent avec ces dispositifs spatiaux en fonction de leurs modes de vie. On verra comment les choix opérés, consciemment ou non, en matière de logement et de déplacement, conditionnés notamment par la gestion de l’écart entre soi et les autres et la capacité de projection du corps dans l’espace public, peuvent réactiver d’anciennes formes urbaines ou, au contraire, en produire de nouvelles.

Les formes anciennes ne durent pas parce qu’elles existent depuis longtemps, mais parce qu’elles sont en permanence réutilisées par les sociétés ultérieures, avec parfois des temps de latence étonnants entre la production d’une forme et sa reprise. Sinon les formes disparaissent : c’est la loi du genre social auquel nous appartenons. Les formes urbaines ne sont donc pas des artefacts à conserver tels quels parce qu’ils sont anciens, ce qu’induit parfois le discours à la fois nostalgique et organiciste d’un J. Gracq ou d’un M. Poëte. Mais, une fois le tri effectué, certaines formes peuvent constituer des héritages qui, lorsqu’ils sont transformés et assumés, peuvent construire de nouvelles réalités positives. Ces formes réappropriées ont le mérite de nous insérer au quotidien dans des environnements porteurs d’une temporalité plus longue que celle du présent de l’action et qui enrichissent nos pratiques en leur donnant un supplément de sens. M. R. G. Conzen défendait l’idée, après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, que la conservation de formes anciennes dans le paysage urbain (urban landscape) pouvait faire prendre conscience de la longue durée sociale dans laquelle l’espèce humaine est inscrite. La table rase au motif de créer un homme ou un espace neufs constitue le plus souvent un appauvrissement, tandis que la polytemporalité urbaine, cette cohabitation de formes d’époques différentes, apporte une richesse incommensurable à la vie sociale. En effet, conserver et réinvestir des formes urbaines du passé permet de préserver, dans les villes, une grande diversité de formes. Une fois détruite, cette mixité ne peut plus être retrouvée car les savoir-faire anciens n’existent plus, et l’on s’oriente alors vers une triste homogénéisation du monde.

En matière de morphologie urbaine, l’historiographie oppose traditionnellement l’urbanisation planifiée, également qualifiée de projetée, concertée, organisée, ou volontaire, à celle dite spontanée, naturelle, ordinaire ou encore organique : cette dernière correspond à tout ce qui n’est pas identifiable à une planification. Selon nous, une planification est un projet de mise en valeur de l’espace urbain qui se situe dans un temps relativement court (une génération tout au plus), qui est conçu par une configuration limitée d’acteurs et se rapporte à un espace précis. Alors que nous pensons que la part de l’urbain ordinaire est majoritaire, le traitement bibliographique est inversement proportionnel : la grande majorité des études se focalisent sur la part planifiée de l’urbain, un peu comme la part émergée de l’iceberg. Ce décalage, et cette part quelque peu démesurée de la connaissance des planifications par rapport à celle de l’urbanisation ordinaire ou auto-structurée, sont dûs au fait que la pensée occidentale repose sur la logique du projet, et non sur celle du processus.

En réalité, l’ordinaire et le planifié, qui renvoient respectivement au processus et au projet, ne constituent pas deux modes d’urbanisation à opposer, qui seraient intrinsèquement différents car, dans l’analyse, cela revient à choisir entre l’un ou l’autre, comme si tel espace relevait soit de l’ordinaire soit du planifié. Or, il n’y a jamais de choix à faire entre l’un ou l’autre puisqu’il y a toujours de l’ordinaire dans le planifié et du planifié dans l’ordinaire. En effet, toute planification est, une fois mise en place, travaillée par les mêmes processus que ceux de l’urbanisation ordinaire tandis que l’urbanisation ordinaire intègre de multiples projets d’acteurs réalisés à différentes échelles temporelles et spatiales. La manière classique d’analyser la morphologie urbaine consiste à considérer le processus ordinaire et le projet planifié comme les deux termes d’une alternative, l’un excluant l’autre, ce qui implique de choisir : c’est soit A, soit B, autrement dit soit le projet, soit le processus qui expliquerait telle forme. A contrario, nous pensons que l’on gagne à les concevoir comme deux regards différents portés sur le même objet, celui de la forme urbaine. Ces deux regards, qui sont différents mais tous deux nécessaires, consistent à analyser A à partir de B (considérer les projets comme des processus) puis analyser B à partir de A (restituer le processus à partir des projets). Nous les considérons comme deux angles d’approche, à la fois complémentaires et opposés : complémentaire car aucun des deux ne l’emporte sur l’autre, et opposé car la relation projet/processus y est inversée. Il s’agit de penser, d’une part, le projet comme un processus et, d’autre part, le processus comme un enchaînement de projets.

La première approche est largement mise en valeur, notamment dans les écoles d’architecture où le projet architectural ou urbain est en effet analysé comme un processus, qui prend du temps (en général plusieurs années), avec différentes étapes faisant interagir plusieurs acteurs entre le début et la fin du projet : le cours de ces échanges peut modifier le projet initial et aboutir à un résultat final différent de ce qui avait été prévu. Cette approche est parfaitement justifiée dès lors qu’elle n’est pas exclusive, c’est-à-dire à condition qu’elle soit complétée par une autre approche qui fait valoir, à l’opposé, que le processus intègre des projets. Il faut en effet remettre l’urbanisation planifiée à sa juste place car son pouvoir explicatif est actuellement surévalué dans la bibliographie. Le problème de la pensée absolutiste du projet est qu’elle privilégie et surestime la table rase comme mode de production de l’urbain, comme si la décision d’un seul ou d’un petit nombre d’acteurs suffisait à rendre compte de la fabrication de l’entièreté de l’espace urbain. Dès lors que l’occupation dense et diversifiée d’un même espace est prégnante dans la durée, il est en effet tout aussi légitime et nécessaire de réinsérer chaque projet dans le processus urbain qui est multiséculaire, surtout en Europe. Dans ce temps long du processus, les formes urbaines se construisent à partir d’une planification initiale et de toutes les planifications suivantes, qui sont situées dans le même secteur mais qui peuvent porter sur des segments différents du premier projet : ces planifications ultérieures, qui constituent des sortes de piqûres de rappel, font rejouer et étendent la forme bien au-delà de son emprise initiale. Comme cette seconde approche est largement minorée et absente de la bibliographie, c’est celle que nous développerons dans cet ouvrage : le processus de transmission des formes urbaines est ainsi globalement auto-structuré (il n’y a pas de créateur omniscient de l’urbain), tout en étant constitué d’une série de planifications ou de projets qu’il importe de situer précisément dans le temps et dans l’espace. On insistera donc sur le fait que l’urbanisation est un processus qui comporte une série de projets, en général déconnectés les uns des autres (ce sont des acteurs différents, qui interviennent à des moments différents, en fonction de finalités à chaque fois spécifiques), et réactivant parfois des structures spatiales héritées (orientation, densité, connectivité…). Cette approche assume le fait, contre une certaine idéologie urbaniste, que l’urbain est plus le produit d’une société que son projet, ce que traduit la qualification d’« impensé ».

*

Un autre parti pris de ce livre réside dans une approche résolument interdisciplinaire et transchronologique, avec les avantages et les inconvénients que cela implique. L’injonction à l’interdisciplinarité, prescrite de manière récurrente par nos autorités de tutelle, n’est que rarement mise en œuvre dans les travaux scientifiques car elle est difficile à construire et dérange toujours. Difficile à construire, cette expérience en témoigne puisque la gestation de ce livre a été longue. Les deux auteures proviennent de deux milieux académiques différents et qui communiquent peu entre eux : l’histoire médiévale pour l’une, l’histoire de l’architecture et des formes urbaines contemporaines pour l’autre. Durant les premières années, les connaissances bibliographiques ont été partagées, et ce en collaboration avec G. Chouquer. Ce travail d’assimilation d’historiographies étrangères à son domaine, issues de multiples disciplines (géographie, histoire, archéologie, archéogéographie, histoire de l’art, architecture) et périodes de prédilection (Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge, époque moderne et contemporaine) demande du temps. Au premier abord nombreux, les désaccords se sont révélés être essentiellement des problèmes de vocabulaire propre à chaque spécialité disciplinaire, des mots différents recouvrant souvent les mêmes réalités. Encore fallait-il prendre le temps de se les expliquer, avant d’écrire, finalement, l’ouvrage que voici. Cet apprentissage de l’univers intellectuel de l’autre a permis d’élaborer une culture commune et de définir une position théorique originale. Si le premier chapitre a été plus particulièrement prérédigé par A.-S. Clémençon et les cinq autres par H. Noizet, tous résultent d’un partage effectif de nos idées. L’écriture, que nous espérons la plus fluide possible, est véritablement commune, chaque phrase écrite par l’une ayant été validée par l’autre.

L’exercice est dérangeant, puisque auteur et lecteur sont toujours à un moment en porte-à-faux, loin des évidences ou des codes rassurants de leur spécialité académique. Des lacunes ne manqueront pas d’apparaître au spécialiste de tel ou tel objet, période ou région. Mais c’est délibérément que nous assumons cette imperfection, faisant le pari que la connaissance des processus de fabrication des formes urbaines gagne largement à dépasser les étanchéités disciplinaires. Car l’interconnaissance ainsi construite en matière de morphologie urbaine, qui défend l’idée que tout fonctionnement social participe à façonner la morphologie urbaine et vice versa, est bien un angle mort de l’historiographie. Elle participe à expliquer que ce livre tient plus de l’essai que du manuel. Ce côté essai, dû à la culture commune qu’il fallut construire entre les deux auteures, explique aussi l’absence d’un exposé méthodologique sur la grammaire morphologique, qui aurait décrit, comme dans un manuel, les indices pertinents de l’analyse en plan des formes urbaines. C’est que ce projet précis ne convenait qu’à l’une de nous deux, l’autre préférant développer aussi l’analyse de l’espace urbain en volume. De plus, un exposé méthodologique aurait nécessité en soi une place importante, déséquilibrant l’économie générale du livre. Cela dit, si la méthode d’analyse morphologique des plans parcellaires n’est pas décrite en bonne et due forme, un certain nombre de ces éléments de méthode sont répartis dans l’ouvrage, au gré des analyses.

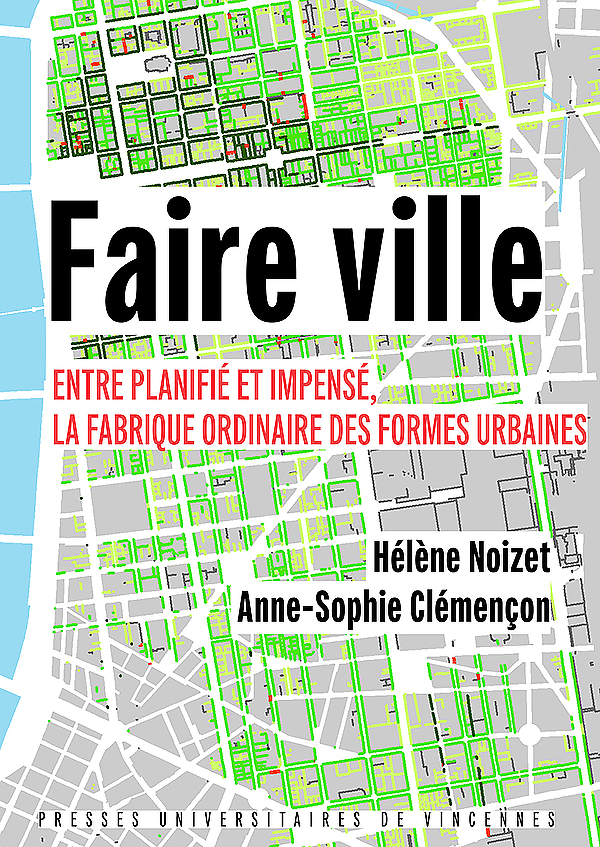

En revanche, cet essai se fonde bien sur le parti pris selon lequel la dimension planimétrique de l’objet urbain est fondamentale et que l’on ne peut se contenter de décrire ces formes par des mots sans les dessiner en plan ou en volume. Un soin tout particulier est donc accordé à l’appareil cartographique, largement produit par les auteures concernant les cas lyonnais et parisiens. Car ceux-ci correspondent à nos terrains respectifs de recherche, pour lesquels des protocoles d’analyse spatiale ont pu être mis en œuvre par le biais de systèmes d’information géographique (SIG) : celui d’Alpage pour Paris, et celui créé, lors de la rédaction de ce livre, pour le quartier de la rive gauche du Rhône à Lyon. Les cartes concernant Paris et Lyon ont été réalisées par H. Noizet à partir de ces différentes données SIG, dont le potentiel en matière de morphologie urbaine a été pleinement mis à profit. Nous revenons le plus souvent sur ces deux exemples, dans la mesure où nous ne disposions pas de données géomatiques similaires pour d’autres villes. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une juxtaposition de monographies : au contraire, l’idée est bien, à partir de ces terrains d’étude privilégiés, de monter en généralité théorique et de proposer des idées valables quel que soit le contexte historique ou géographique. C’est de cette manière que plusieurs autres terrains urbains, très variés, sont évoqués : Lattes, Nice, Dieppe, Le Havre (France), Beja (Portugal), Megara Hyblaeia (Sicile)… Dans tous les cas, notre travail se concentre sur l’examen des villes européennes, même si on fait appel, ponctuellement, à des exemples hors de l’Europe (par exemple Jaïpur en Inde).

Outre le soin apporté à la dimension cartographique, nous avons fait le choix de la très longue durée en proposant des exemples qui vont de la Protohistoire à l’époque contemporaine, en passant par les périodes antique, médiévale ou moderne. Voilà un des risques que nous prenons dans ce livre : oser sortir de nos cadres temporels habituels, en proposant des concepts, qui s’appliquent à toutes les périodes ou presque, sans pour autant adopter un ordre chronologique. Ces concepts, tels que nous les avons employés, sont présentés dans un glossaire en fin d’ouvrage.

Il y a un autre plan que nous n’avons pas adopté. Celui, pourtant classique dans les manuels de morphologie urbaine, qui sépare les trois composantes du système urbain : 1) les voies, 2) les parcelles, 3) le bâti. Puisqu’ils forment système, il faut au contraire mettre en exergue leurs interactions, mesurer le degré de synchronie, analyser les effets de décalages. C’est dire que cet ouvrage s’engage résolument dans une pensée transversale, sans doute déconcertante, mais qui tente réellement de décloisonner les savoirs urbains.

Le plan de ce livre est composé de six chapitres qui constituent trois binômes. Les chapitres 1 et 2 posent les bases en présentant l’état de l’art et la théorie. L’historiographie étant éclatée et cloisonnée, nous avons puisé les concepts fondateurs dans diverses disciplines : géographie, archéologie, archéogéographie, histoire de l’art, architecture…. Puis nous les avons précisés ou réagencés en fonction de notre problématique : urbain et ville, temporalités synchrones ou non, transformission (transformation+transmission), projet versus processus, résilience, fabrique urbaine, production impensée de la morphologie urbaine. Les chapitres 3 et 4 sont centrés sur les modalités de production et d’évolution des systèmes urbains dont les trois composantes (viaire, parcellaire et bâtie) sont interdépendantes. Parmi un ensemble très vaste d’objets habituellement constitutifs de la morphologie urbaine, nous avons retenu ceux permettant une analyse transversale sur le temps long : les modes d’expansion urbaine, les techniques morphologiques d’appropriation du sol (grille viaire et damier parcellaire), le lotissement comme moteur de l’urbanisation. L’asynchronie des composantes du système urbain fonde le processus urbain : c’est parce que les limites viaires, parcellaires et bâties ne changent pas au même rythme que la forme du tissu urbain se réactualise dans la longue durée. Enfin, les chapitres 5 et 6 explorent les rapports entre morphologie urbaine et fonctionnement social. Toutes les pratiques des acteurs, c’est-à-dire les manières de vivre en société qui instaurent un contact ou au contraire un écart entre soi et les autres, ont des incidences sur la morphologie. D’où l’intérêt de tenir compte de faits sociaux a priori non directement liés à la morphologie urbaine tels que la coprésence en un même lieu (ou, à l’inverse, la séparation) du travail et du logement, la cohabitation des différentes générations au sein d’une même unité spatiale, la relation au corps dans les modes de déplacement animal ou automobile… Enfin, parmi les faits sociaux ordinaires, les mécanismes propres à la gestion foncière sont plus particulièrement examinés sous l’angle de leurs effets morphologiques.

Nota bene : les numéros entre crochets dans le texte renvoient aux illustrations concernées.