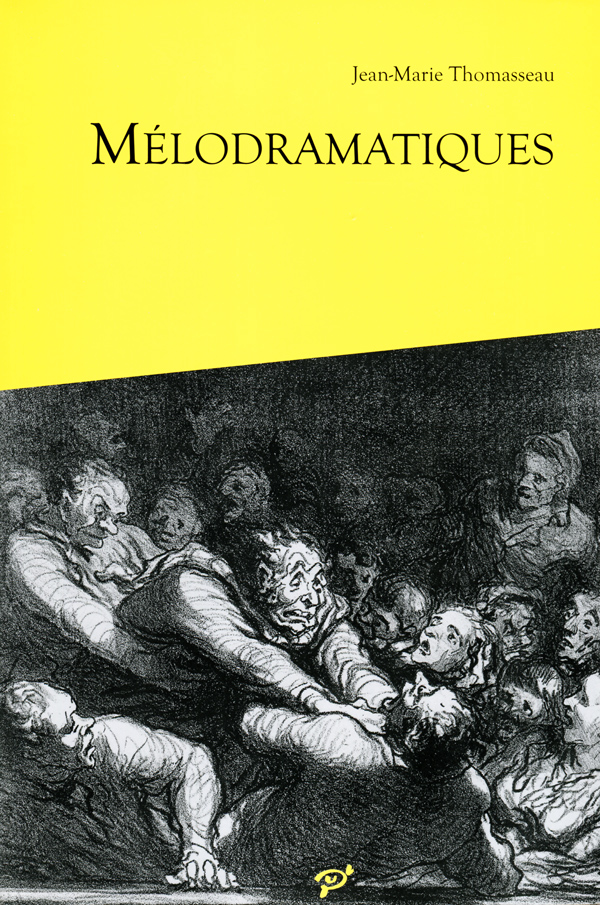

PROLOGUE

La dixième muse et le bâtard de Melpomène

I.- CLIO ET LE MÉLO

L’histoire du Mélo ou Les vertus de l’excès

Le Boulevard du Crime

Le Mélo et l’histoire dans le temps des révolutions (1799-1848)

Dame Censure et ses tranche-pièces sous le Premier Empire et la Restauration

Les derniers feux du Mélo

II.- MOTIFS ET PROFILS

Le Mélo et la Bible

L’Auberge des Adrets (1823) et Robert Macaire (1834) ou l’art des mélos à doubles- fonds.

Renaissance et Romantisme ou Le bronze et l’ébauchoir

La Cigale et la Fourmi, le petit Greluche et le maître d’école.

Schamyl ou Comment dénoncer le crime et approuver la Crimée.

III.- FORMES ET FINS DERNIÈRES

Les formes du théâtre populaire au XIXe siècle

Dialogues avec tableaux à ressorts ou Dago et Hernani

L’écriture du spectaculaire ou la grammaire didascalique des Mélos de Pixerécourt

La dramaturgie « frénétique » de Joseph Bouchardy

L’œil dans le cabinet noir ou Le roman vu des coulisses

EPILOGUE

L’héritage du bâtard ou la féconde lignée du Mélo d’Antoine à Vilar