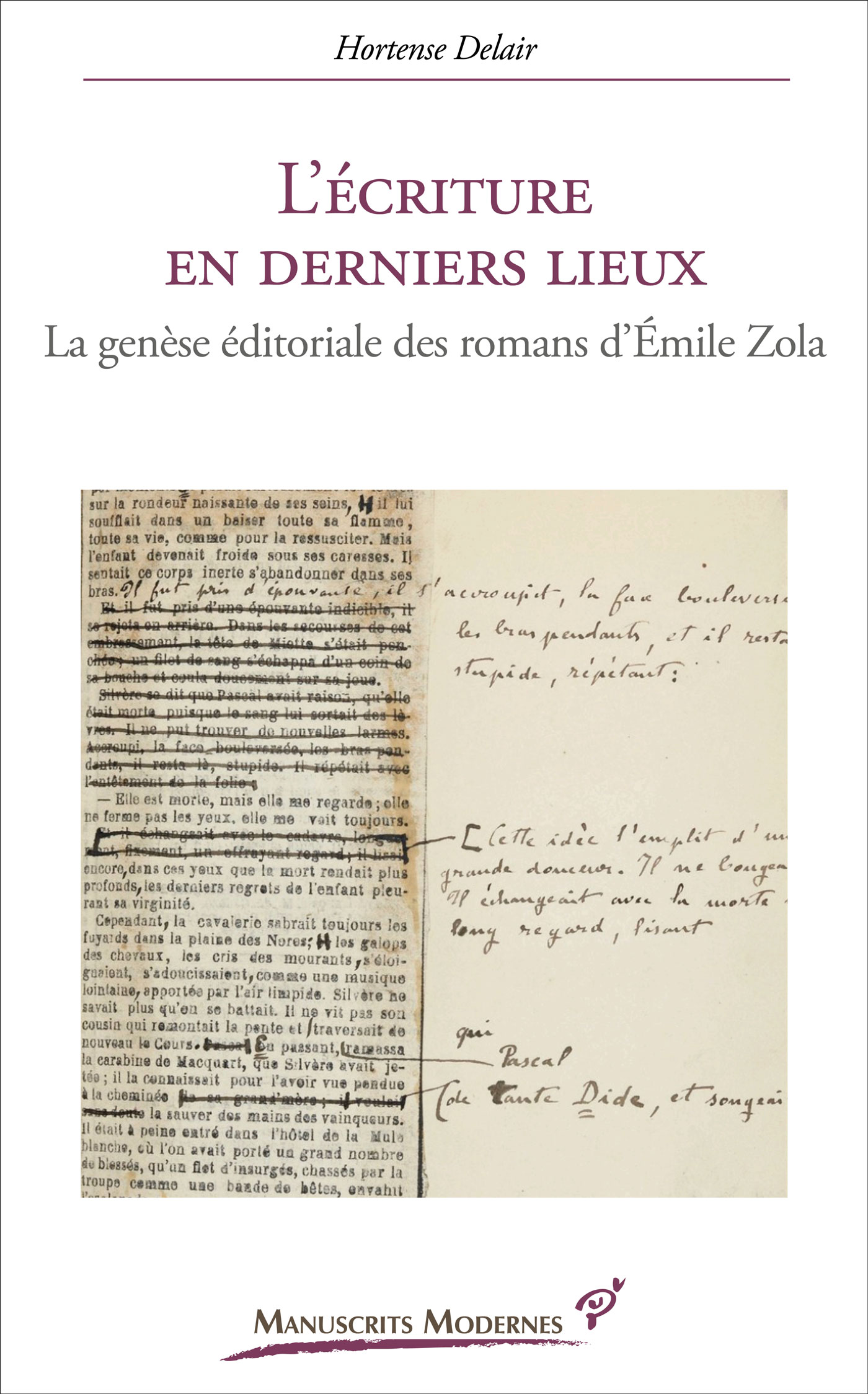

À peine passée sous presse, l’œuvre revient à son auteur sous forme d’épreuves ou de placards. Certains écrivains font de leur texte alors imprimé un nouvel espace pour en ajuster la force et les effets : ce sont les derniers lieux de l’écriture. Ce fut le cas, de manière exemplaire, de Balzac qui modifiait sans fin le texte des placards, comme pour une création illimitée. Cet ouvrage inscrit dans l’histoire de l’imprimé moderne le travail sur épreuves tel qu’il est conçu et pratiqué au xixe siècle, et propose à cette lumière une relecture de la série zolienne des Rougon-Macquart.

Les finitions de Zola relèvent d’une déontologie littéraire scrupuleuse : conservées par l’auteur au même titre que ses manuscrits, les épreuves censurées, annotées, tamponnées, témoignent du souci d’ancrer le roman naturaliste dans la réalité contemporaine. Du contexte éditorial dont elle est imprégnée, la finition zolienne retire une conscience aiguë de l’effet romanesque : il faut rendre le réel, « faire de la vie » à destination du lecteur et de la lectrice, tout proches. L’étude génétique adoptée dans cet ouvrage permet de montrer comment Zola fait de la finition un lieu d’affirmation éthique et littéraire, de renouvellement esthétique et d’invention romanesque.

Ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon, agrégée et docteure en lettres modernes, Hortense Delair est professeure de classes préparatoires au lycée Robespierre d’Arras. Membre du Centre Zola de l’ITEM/CNRS-ENS, elle fait partie des comités de rédaction des Cahiers naturalistes et de Genesis.